হিংসার পৃথিবীতে নির্মলতার জায়গা আছে? নোবেলজয়ী হান কাং-এর প্রশ্ন গোটা পৃথিবীরই

- Published by: Saroj Darbar

- Posted on: October 13, 2024 9:14 pm

- Updated: October 13, 2024 9:14 pm

এই যে পৃথিবী, যেখানে হিংসা এবং সুন্দরের গায়ে গায়ে লেগে থাকা প্রায় মিশে যাওয়া সহাবস্থান, সেখানে কি মানুষের নির্মল-নিরীহ প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবীর এই যে মৌলিক প্রশ্ন, তা তাঁর গোটা সাহিত্যভাবনার ভরকেন্দ্র বলা যায়। এবং এই বিন্দু থেকে তাকালে দেখা যাবে, এই প্রশ্ন যেন গোটা পৃথিবীরই। ইতিহাসের এই চাপের ভিতর মানবতার পথ আদৌ কি পাওয়া সম্ভব?

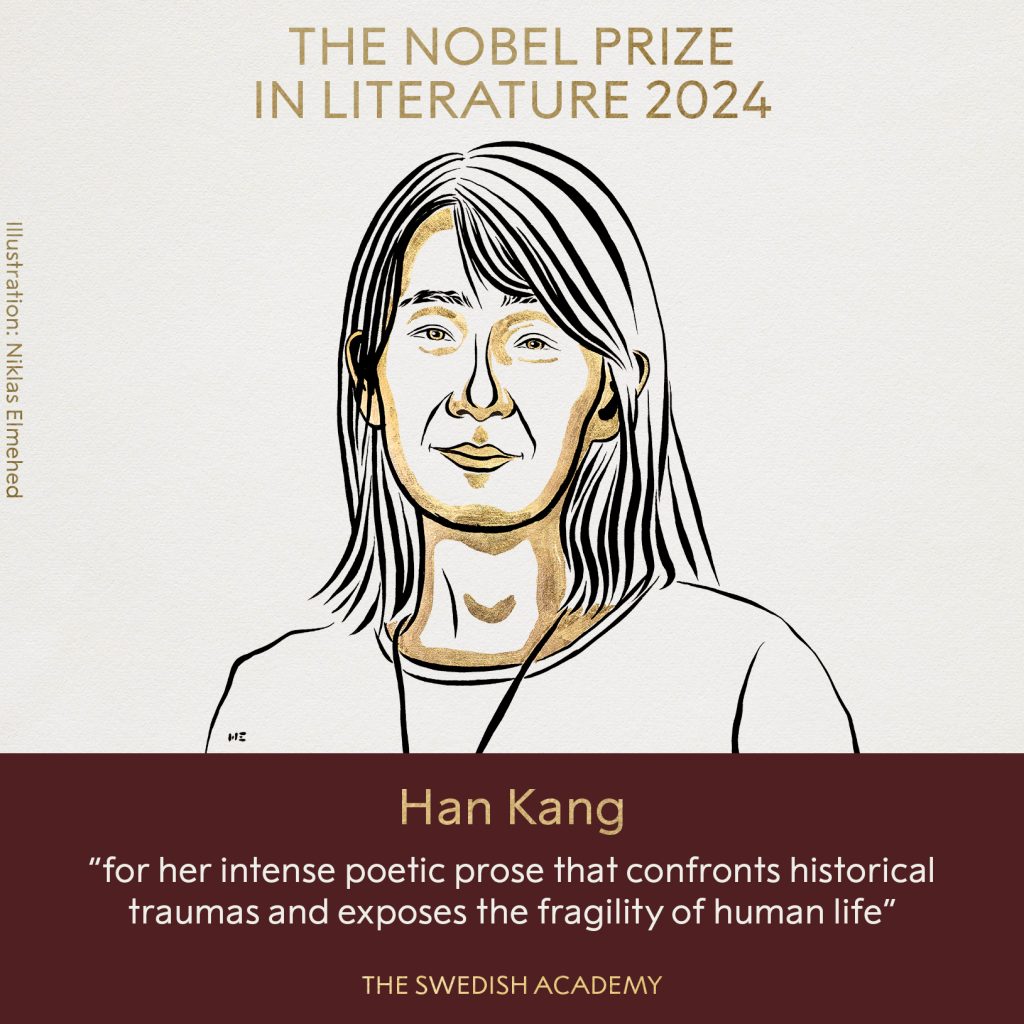

রোজকার মতো খাওয়া-দাওয়া সারছিলেন। ঠিক তখনই এসেছিল ফোন-বার্তা। বয়ে আনল সন্দেশ, তিনি নোবেল পেয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্য ইতিহাসের যুগান্তকারী খবরটি এসেছিল এরকমই আকস্মিক। হান কাং নিজে সে জন্য তৈরি ছিলেন না বিন্দুমাত্র।

তাঁর নোবেলপ্রাপ্তির পর সে-দেশের প্রেসিডেন্ট তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ‘সমসাময়িক ইতিহাসের যন্ত্রণাময় ক্ষতকে আপনি মহৎ সাহিত্যে রূপান্তরিত করেছেন।’ হান কাং-এর সাহিত্যভুবন সম্পর্কে এই কথা যথোপযুক্ত। এই যে ‘যন্ত্রণাময় ক্ষত’, তা তাঁর সাহিত্যে বারবারই ফিরে এসেছে। এসেছে নানা স্তরে ও বহু স্বরে। আর সেখান থেকেই নতুন পথের সন্ধান করেছে আধুনিক সাহিত্য। যা আঞ্চলিকতার সীমা পেরিয়ে গোটা পৃথিবীর কাছেই মৌলিক ও জরুরি হয়ে উঠেছে।

নিঃসন্দেহে সে-দেশের সাহিত্যে এই নোবেলপ্রাপ্তি এক মাইলস্টোন মুহূর্ত। তবে স্বাভাবিকভাবেই এই গন্তব্যের পিছনে আছে দীর্ঘ যাত্রা। দক্ষিণ কোরিয়ার সাহিত্য নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। স্বদেশের সাহিত্যের প্রতি সেই ঋণ স্বীকার করেই হান বলেছিলেন, ছোটগল্প এবং কবিতার সমৃদ্ধ ধারা আছে সে-দেশে। সেই ধারার মধ্যেই তিনি বড় হয়ে উঠেছেন। বলা যায়, স্বদেশীয় সেই ঐতিহ্যকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন হান কাং। কবিতা এবং গল্প লেখা দিয়েই শুরু তাঁর সাহিত্যযাত্রার। পরে তিনি হাত দেন উপন্যাসে। সাহিত্য সমালোচকরা বলেন, হান-এর গদ্যের মধ্যেও কবিতার প্রভাব আছে। যে ধারা হানকে সমৃদ্ধ করেছে, তার সংশ্লেষেই নিজস্ব গদ্যভাষা নির্মাণ করেছেন তিনি। আর সেই ভাষার আশ্রয়েই তিনি তুলে এনেছেন তাঁর সময়ের যন্ত্রণা ও ক্ষতকে। সময় যে নিষ্ঠুরতা এবং নির্মমতার ভিতর আমাদের টেনে নিচ্ছে, তা একজন সচেতন ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁকে তাড়িত করেছে। সেই বাস্তবতাকে যখন তিনি তাঁর নতুন গদ্যভাষায় তুলে ধরেছেন, তখন তা এক দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। আদতে তা মোলায়েম নয়, কর্কশই। অথচ সেই কর্কশ ও খরখরে বাস্তবকে তুলে ধরার প্রক্রিয়াটি একেবারে অন্যরকম।

পৃথিবীর এই নিষ্ঠুরতা, যা কিনা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতি ও মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, তাকে বিষয়বস্তু করেই হানা পৌঁছে গিয়েছেন মানবতার দরজায়। বলা ভালো, স্বদেশ ও সময়কে অবলম্বন করেই হানার গন্তব্য ছিল বিশ্বমানবতায়। সেই কারণেই তাঁর সাহিত্যভাবনার মূল প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, এই পৃথিবীর ক্লেদ-নিষ্ঠুরতার ভিতর নির্মলতা বা নিরীহতা থাকা সম্ভব, নাকি সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক জীবন, তার বাসনা আর ইতিহাসের চাপে দুমড়ে যাওয়া মানুষের যাপনের ভিতর যে দ্বন্দ্ব তা খুলে দিতে চাইছিল অন্য একটি পথ। তাঁর বহুলপঠিত উপন্যাস ‘দ্য ভেজিটেরিয়ান’-এও এই দুমড়ে যাওয়া মানুষের গল্প। এবং সার্থক উপন্যাসের মতোই তা চরিত্রের মনোজগতের ভিতর ঢুঁ দেয়। নিখুঁত বর্ণনা, ডিটেলিং-এর মাধ্যমে এগোতে এগোতে একজন মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সময়কে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নেয়। একজন নারী ক্রমশ গাছ হয়ে উঠছেন- এই চিত্রকল্প এসেছিল হান-এর কল্পনায়। ১৯৯৭ সালে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন, নাম, ‘দ্য ফ্রুট অফ মাই ওম্যান’। তবে গল্প লেখার পরও কিন্তু সেই ছবি একেবারে হান-এর মন থেকে সরে যায়নি। তা ফিরে এল উপন্যাসের বিস্তৃতিতে, আরও অন্ধকার, অন্তর্জগতের আরও রহস্যকে সঙ্গী করে। সঙ্গী হল হান-এর নিজস্ব গদ্যভাষা। তাঁর ভাষার গুণে যে নিষ্ঠুরতা বিবৃত হল, তা অন্যরকম জারণ সম্ভব করে তুলল পাঠকের হৃদয়ে। আধুনিক উপন্যাস পাঠককে যেভাবে আখ্যানের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়, এবং সেখান থেকে পাঠকের হাতেই খানিক দায়িত্ব তুলে দেয়, হান তা করলেন সার্থকভাবেই।

সে-কাহিনিতে মূল চরিত্রের মধ্য দিয়ে সে-দেশের পিতৃতন্ত্রের সমালোচনার চিহ্নগুলো রসিক পাঠকের নজর এড়ায়নি। নয়ের দশকের পর থেকে সে-দেশে মহিলা লেখকদের সংখ্যা বাড়ছিল, এবং খুব সদর্থক ভাবেই, একসময় মহিলা লেখক বা পুরুষ লেখকের বিভাজনকে তেমন করে আর পাঠাভ্যাসে গুরুত্ব দেয়নি পাঠক। অন্যদিকে রাজনীতিগত যেসব পরিবর্তন হয়ে চলেছিল, তাতে সে-দেশের সংস্কৃতিতেও নানা সংশ্লেষ দেখা দিয়েছে। এই যে পরিবর্তমান সময়, তা হান-এর সাহিত্যে বড় প্রভাব ফেলেছে। এবং সেখানে নারীস্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। একই সঙ্গে নারীশরীরের যে যৌনায়ন ঘটানো হয়ে থাকে, তা-ও বেশ অন্য মাত্রায় উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যে। তাঁর উপন্যাসের মূল চরিত্র তাই যখন অন্তর্বাসহীন এবং তার স্তনবৃন্ত স্পষ্ট, সেই বিষয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রের অবসেশনও চোখে পড়ার মতো। হান-এর পর্যবেক্ষণ, নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন নিশ্চিতই এসেছে। সেটা সময়ের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও ছোট ছোট অনেক বিষয় আছে, যা হয়তো খানিক চোখের আড়ালেই, তা নিয়ে নারীদের নিয়ত লড়াই করতে হয়।

এই যে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা, তা তাঁর প্রতিপাদ্য। তবে তার থেকেও বড় কথা, তিনি এই সময়ের চিহ্ন অবলম্বন করেই পৌঁছে যেতে চান আরও গূঢ় ও জীবনের মৌলিক প্রশ্নে। এই পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা আছে। নির্মমতা আছে। একজন মানুষ সেই ঘেরাটোপের ভিতরই বাস করছে। অতএব তাঁর প্রশ্ন, এই যে পৃথিবী, যেখানে হিংসা এবং সুন্দরের গায়ে গায়ে লেগে থাকা প্রায় মিশে যাওয়া সহাবস্থান, সেখানে কি মানুষের নির্মল-নিরীহ প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবীর এই যে মৌলিক প্রশ্ন, তা তাঁর গোটা সাহিত্যভাবনার ভরকেন্দ্র বলা যায়। এবং এই বিন্দু থেকে তাকালে দেখা যাবে, এই প্রশ্ন যেন গোটা পৃথিবীরই। ইতিহাসের এই চাপের ভিতর মানবতার পথ আদৌ কি পাওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া জরুরি। হান কাং-এর সাহিত্য বিশ্বের পাঠকের জন্য সেই দরজাই যেন খুলে দেয়। নোবেলপ্রাপ্তি তাঁর সাহিত্যের এই মৌলিক ভাবনাকেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবে, শতাব্দীর এই দহনবেলায় সে আশা জারি থাক।