সময় বদলের হিসাবের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া বাংলা ক্যালেন্ডার

- Published by: Saroj Darbar

- Posted on: April 12, 2025 7:43 pm

- Updated: April 13, 2025 11:06 pm

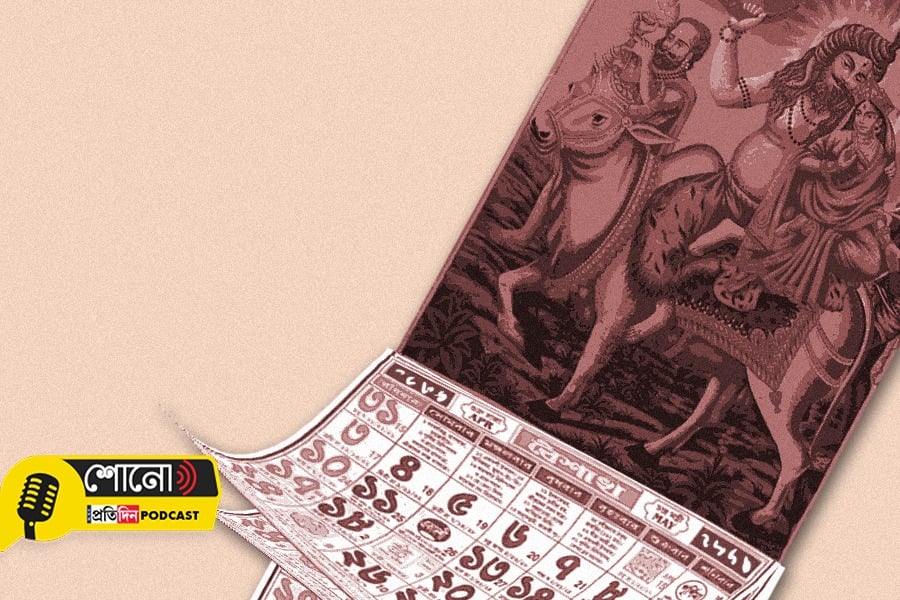

বছর আসে বছর যায়, দেওয়ালের গায়ে বাংলা ক্যালেন্ডার বদলায় না। ধুলো জমে, পুরনো হয়। ঠাকুরের ছবি আছে তাই ফেলা যাবে না। মাঝেমধ্যে ধুপধুনোও দেখানো হয় বইকি। তাতে ক্যালেন্ডারের বিশেষ লাভ হয় না। বদলে যাওয়া সময়ের ভিড়ে আরও মলিন হতে থাকে ক্যালেন্ডার, বাংলা ক্যালেন্ডার। লিখছেন গৌরবকেতন লাহিড়ী।

প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে সময়। অথচ সময় বদলের হিসেব কি মানুষ করতে পারে? মানুষ কেবল বুঝতে পারে বদলটুকু। হিসেব করার জন্য চাই অন্য ব্যবস্থা। বহু আগে সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী দিন আর রাতের হিসেব করার জন্য মানুষ সৌরঘড়ির ব্যবহার শুরু করেছিল। কিন্তু ঘড়ি তো কেবল মাপতে পারে ছোট সময়ের পার্থক্যকে। দিনরাতের হিসেব পেরিয়ে ঋতুর বদল, আবহাওয়ার বদলকে বোঝার জন্য, উৎপাদনের কালকে জানার জন্য মাস বা বছরের হিসেব করা প্রয়োজন। শুরু হল চন্দ্রকলার হিসেব করা। এক টুকরো কাঠ কিংবা এক খানা লম্বা হাড়ের উপর দাগ কেটে চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ। সে-ই মানুষের তৈরি প্রথম ক্যালেন্ডার।

সেখান থেকে বিবর্তিত হতে হতে আজকের আধুনিক ডিজিটাল ক্যালেন্ডার। সবটাই সময়কে খাঁচাবন্দি করার প্রয়োজনে। একসময় যা ছিল গুটিকের সাধনী, এখন তা আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে অপরিহার্যভাবে। বাংলা ক্যালেন্ডারের ইতিহাস অবশ্য তেমন প্রাচীন নয়। মুঘল শাসনের সময় ভারতের কাজকর্ম চলত হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারে। ভূমি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য আকবর শুরু করেছিলেন তারিক-ই-ইলাহী। যার খানিক বিবর্তিত রূপই আজকের বাংলা ক্যালেন্ডার। তারিক-ই-ইলাহী ব্যবস্থা খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বটে। তবে এই ক্যালেন্ডারের তিথিনক্ষত্রের হিসেব ‘সূর্যসিদ্ধান্ত’ অনুসারে করা হয়েছিল বলে তার প্রচলন অব্যহত ছিল দুই বাংলায়।

আরও বিশদ হিসেবনিকেশের ফর্দ নিয়ে পরবর্তীকালে এসেছে পঞ্জিকা। সময়ের চাহিদা মেনে এ-দুইয়েরই সংশোধন ও পরিমার্জন ঘটেছে একাধিকবার। তবু বাংলা পঞ্জিকা ও বাংলা ক্যালেন্ডার দুই-ই আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। বাঙালির পালাপার্বণ, সংস্কৃতি এবং নববর্ষের সঙ্গে দুটিরই অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। পুজো-অনুষ্ঠান কিংবা আচার পালনের সময়-নির্ঘন্ট দেখার জন্য এখনও অবধি বাঙালিকে নির্ভর করতে হয় এ-দুটির ওপরেই। তবু কোথাও যেন ফিকে পড়েছে ক্যালেন্ডারের সংস্কৃতিতে। কারণটা দু’ তরফা। একদিকে স্কুল-কলেজ থেকে অফিস-আদালত সবই এখন ইংরেজি মাসের হিসেব মেনেই। ফলে নতুন প্রজন্মের কাছে গুরুত্ব হারিয়েছে ‘আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি’ কিংবা ‘অঘ্রাণের অনুভূতিমালা’ ইত্যাদি শব্দবন্ধ। অন্যদিকে যাবতীয় সময়ের হিসেব এখন মানুষের পকেটে। পকেট থেকে স্মার্ট-ফোনখানা বের করে দু’-একটা আঙুলের ছোঁয়াতেই দেখে নেওয়া যাচ্ছে দিন-বার-মাস-বছরের হিসেব। হ্যাঁ, বাংলা হিসেবও। ফলে আমাদের ছেলেবেলার হালখাতার মিষ্টি আর ক্যালেন্ডার সংগ্রহ অভিযান এখন আর তত জনপ্রিয় নয়।

কিন্তু ক্যালেন্ডার মানেই তো কেবল সময়ের হিসেব নয়। ক্যালেন্ডারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পট, চিত্র, মুদ্রণের সৌকর্য, বিপণন কিংবা গৃহসজ্জার মতো বিষয়গুলিও। বাংলা ক্যালেন্ডারে একসময় শোভা পেত রবি বর্মার ছবি, কিংবা মেদিনীপুরের পট, নিদেনপক্ষে লক্ষ্মী-দুর্গা-কালী কিংবা হরপার্বতীর মনোহর যুগল। কখনও একই ক্যালেন্ডারের একাধিক পৃষ্ঠায় একাধিক ছবি। ক্যালেন্ডার পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও অসামান্য সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সিনেমার পোস্টার দিয়ে বানানো ক্যালেন্ডার; কিংবা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় সজ্জিত নান্দনিক ক্যালেন্ডার। বছর পেরিয়ে গেলেও কেবল ছবিটুকু সংরক্ষণের জন্যেই রেখে দেওয়া হত ক্যালেন্ডারখানা। কখনও বা ছবিটুকু কেটে নিয়ে বাঁধিয়ে ঘরে রেখে দিয়েছে বাঙালি। নতুন বছরের ক্যালেন্ডার হাতে এলে শুরু হয়ে যেত বাছাই পর্ব। কোন ঘরের কোন দেওয়ালে শোভা পাবেন যামিনী রায়। কোন ছবিখানা কিছুতেই ফেলা যাবে না। বাঁধানোর জন্য রেখে দেওয়া হবে। আবার লাল-নীল দুই রঙের অফসেটে বড় বড় অক্ষরে ছাপা ছবিহীন ক্যালেন্ডারখানা নিয়ে যেতেন বয়স্করা, দেখার সুবিধের জন্য। নববর্ষের ক্যালেন্ডারের সঙ্গে জুড়ে ছিলেন মুদ্রণকর্মী ও প্রেসের একটা বিরাট অংশ। এই সময়টায় তাঁদের নাওয়া-খাওয়ার সময় জুটত না কাজের চাপে। বিভিন্ন দোকানের পাশাপাশি প্রেসমালিকরা ছাপাতেন তাঁদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার। নতুন রকমের কিছু করে দেখাতে পারলেই সেই নমুনাটি অক্ষয় হবে গৃহস্থের দেওয়ালে, আর তার পাশাপাশি হবে দোকানের নাম, বিজ্ঞাপন।

এই হুজুগে ক্যালেন্ডার ঢুকে পড়েছিল বাঙালির শিল্পচেতনার অন্দরমহলে। পঞ্জিকার জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য একসময় পি এম বাক্চি অ্যান্ড সন্স শুরু করেছিল ডায়রেক্টরি পঞ্জিকা। যেখানে ট্রেনের টাইমটেবিল থেকে মনীষীদের বাণী অবধি নথিবদ্ধ করা থাকত। থাকত পাতা ভরা উড-ব্লকের ছবি। ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে তেমন সুযোগ নেই। তবু নান্দনিকতার দিকটিকে ভরসা করেই এখনও কোনও রকমে টিকে আছে বাঙালির ক্যালেন্ডার। আর রয়েছে ঐতিহ্য। নস্টালজিয়া। ইদের ছুটি কিংবা শারদীয় উৎসবের হিসেব দেখতে বছরে এক-আধবার তার খোঁজ পড়ে। অনেক ব্যবসায়ীই এখন বাংলা এবং ইংরেজি দু’রকম ক্যালেন্ডারই ছাপান। হালখাতা করতে গিয়ে মিষ্টির বাক্সের সঙ্গে সেই ক্যালেন্ডার হাতে করে নিয়ে বাড়ি ফেরে বাঙালি। একবার খুলে দেখে। তারপর তার ঠাঁই হয় পরিত্যক্ত কাগজের গাদায়। কিংবা বিক্রি হয় পুরনো খবরের কাগজের সঙ্গে। সময়ের হিসেব রাখতে রাখতে বদলে যাওয়া সময়ের অন্ধকার গর্ভে।