নিম্নবর্গের মানুষের উত্তরণ আর সম্প্রীতিই চড়কের নিহিত সুর

- Published by: Saroj Darbar

- Posted on: April 11, 2025 9:11 pm

- Updated: April 12, 2025 8:41 pm

চড়ক সর্বার্থেই লোকায়ত। শহর আর গ্রামের সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু পার্থক্য থেকে যায়। ফলত পয়লা বৈশাখের উদযাপনকে পুঁজিনির্ভর ব্যবস্থা বাঙালিয়ানার চিহ্ন হিসাবে তুলে ধরতে বেশি আগ্রহী। তাতে আপত্তি নেই। তবে, এই বাংলার সংস্কৃতির শিকড় চড়কের উদযাপনেই। বহু বর্গের মানুষকে শামিল করার বিশিষ্টতায় আর সম্প্রীতি-সহাবস্থানের আদর্শেই যে বাংলার আবহমান রূপ ফুটে ওঠে, চড়ক সোচ্চারে যেন সেই কথাটিই প্রতিবার বলে যায়। লিখছেন উৎসা তরফদার।

প্রদীপ জ্বলার আগে যেমন সলতে পাকানো পর্ব, ঠিক তেমনই নতুন বছরকে আবাহনের আগে চড়কের উদযাপন। পয়লা বৈশাখের উদযাপন যেমন বাঙালিয়ানার চিহ্ন, চড়কও তেমনই। বাংলার নিজস্ব উৎসব। যদিও এই দুই উদযাপনে খানিক ফারাক আছে। পয়লা বৈশাখ যেমন রুচিশীল শিক্ষিত বাঙালির সংস্কৃতির অঙ্গ, চড়ক উৎসব সেই নিরিখে যেন অনেকখানি গ্রামীণ, লোকায়ত। লোকায়ত অর্থে, লোকের মধ্যে যা আয়ত বা বিস্তৃত। অতএব চড়কের দিকে তাকালেই বাংলার সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়তে বাধ্য। চড়কে যেমন বহু বর্গের মানুষের উপস্থিতি, তেমনই সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের বার্তাও। অতএব চড়ককে কেবল পয়লা বৈশাখ আসার প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে দেখা হয়তো শহুরে বাঙালির অভ্যাস। বরং এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেই আমরা খোঁজ পেতে পারি আমাদের চিরায়ত বঙ্গজীবনের।

চড়কের সঙ্গে শৈব উপাসনার নিবিড় যোগাযোগ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পঞ্চগ্রাম’, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘পল্লীচিত্র’ প্রভৃতি বইতে ধরা পড়ে সেকালের গাজনের ছবি। চোখে পড়ে প্রান্তিক মানুষের উদযাপন এবং উত্তরণ। বছরের বাকি সময়টা শিব অধিষ্ঠান করেন উচ্চবর্গীয়দের স্থাপন করা মন্দিরে। সেখানে সাধারণ ভক্তদের ঢুকতে গেলে নির্দিষ্ট সময়-সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। গাজনের ক’টা দিনেই কেবল সেই দেবাদিদেব মহেশ্বর হয়ে ওঠেন সকলের, পতিতের পূজা গ্রহণ করেন। বর্ণবাদী সমাজের কাঠামোয় যাঁরা উপেক্ষিত, তাঁদের পূজাপদ্ধতিই এখানে ‘বেদবাক্য’। আর সে মর্যাদা আদায় হয় শিবের কল্যাণেই। অতএব বলা যায় বাংলা বছরের শেষ মুহূর্তগুলিতে প্রকৃত অর্থেই মহাদেব যেন হয়ে ওঠেন ‘গণদেবতা’।

সাধারণ মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ তাই এই উৎসবের অন্যতম রীতি। চৈত্রের শুরুতেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিবভক্তরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গলায় থাকে উত্তরীয়। তাঁরা দল বেঁধে ভিক্ষা করতে বেরোন। সন্ন্যাসীদের মিলিত গর্জনে মুখরিত হয় মেলার মাঠ। অনেকে মনে করেন, ‘গর্জন’ শব্দটিই পরবর্তীকালে অপভ্রংশ লাভ করে ‘গাজন’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও অন্য প্রচলিত মত বলে, গাঁয়ের জনগণের নিজস্ব উৎসব, তাই এর নাম গাজন (গাঁ+জন)।

এই গাঁয়ের জনের উৎসবে যে গাঁয়ের জনেরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, তাই-ই স্বাভাবিক। যদিও ব্রাহ্মণদের জন্য বরাদ্দ কিছু ভূমিকা থাকে, তবে অন্যায় উৎসবে যেমন ব্রাহ্মণরাই চালিকাশক্তির জায়গায় থাকেন, এ উৎসব সেই নিরিখে একেবারেই ব্যতিক্রমী। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ, ক্ষমতার রাজনৈতিক মানচিত্রে যাদের স্থান একেবারে নীচের দিকে, এই উৎসব তাঁদের প্রধান ভূমিকায় তুলে এনেই হয়ে ওঠে সর্বজনীন। বর্ণভেদ তো নয়ই, ঘটনা বিশেষে ধর্মীয় ভেদাভেদও তুচ্ছ করে মানুষ এগিয়ে আসেন। হয়তো ‘সাব-অল্টার্ন’ নামের ছাতার নিচে তাদের একত্রে জড়ো করা সম্ভব হয় বলেই বিভাজনের রেখা অনেকখানি ঝাপসা হয়ে যায়। গাজনের মেলায় হাড়ি, মুচি, বাগদি প্রভৃতি বর্গের মানুষরা সচরাচর দেহের বিভিন্ন স্থানে বাণ ফুঁড়ে থাকেন, এমনকি জিভের ডগাও বাদ দেয় না। তাঁরা উত্তপ্ত লোহার শলাকা বা বাঁশের কঞ্চি দেহে বিদ্ধ করেন, তারপর মেতে ওঠেন নাচের ছন্দে। এ সময়ে মেলায় আসা বহু মানুষ তাদের পায়ের ধুলো গ্রহণ করেন, যার মধ্যে থাকেন মূল সন্ন্যাসীর দলও। এমনকি চড়কের শেষে উপবাস ভাঙার পর, এই প্রান্তিক মানুষদের রীতিমতো আদর-যত্ন করে খাওয়ানোর রীতিও আছে উচ্চশ্রেণির সন্ন্যাসীদের মধ্যে।

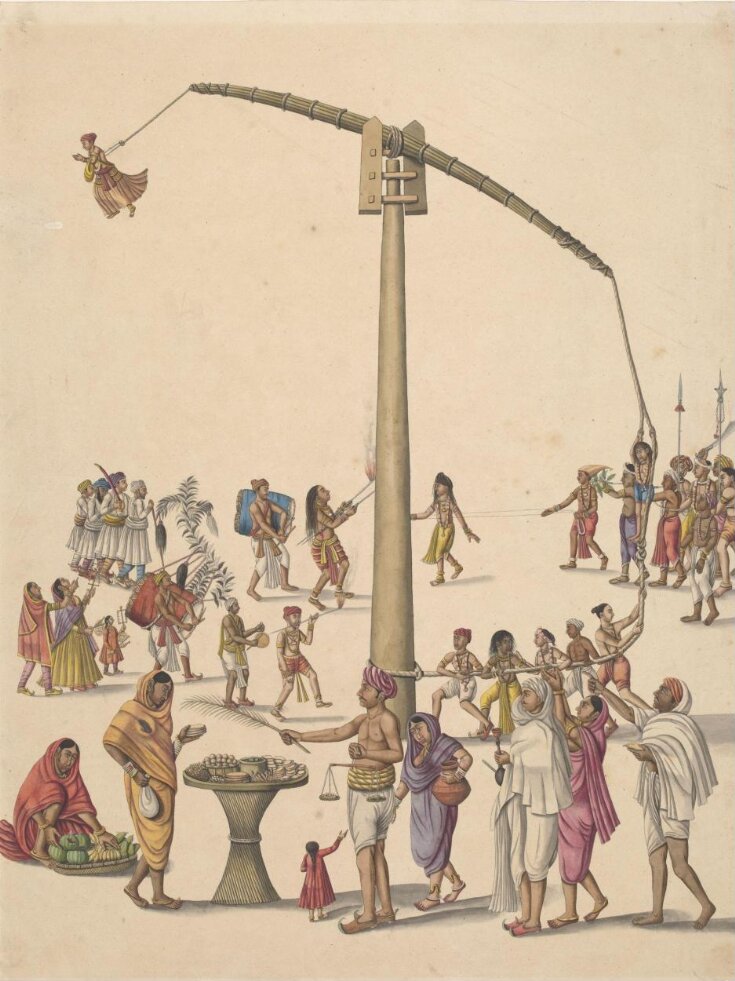

চড়কের উদযাপনে যে উগ্রতা, তা-ও এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই তথাকথিত উগ্রতা বাদ দিলে চড়কের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ হয় না। গ্রামীণ লোককথায় কান পাতলে শোনা যায়, শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত বাণরাজা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অমরত্ব লাভের আশায় শিবকে তুষ্ট করতে প্রবৃত্ত হন। অভীষ্টলাভে বারবার ব্যর্থ হয়ে উগ্র থেকে উগ্রতর সাধনার পথ বেছে নেন। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। মনে করা হয়, সেই শিবভক্ত বাণরাজা যা যা করেছিলেন, সেই সাধনার রীতিই এখনও অনুকরণ করেন সন্ন্যাসীরা। যেমন, উঁচু গাছ বা ভারা থেকে শরীর বেঁধে নিচের দিকে ঝুলে থাকবার নাম ঝুল-ঝাঁপ। মহাদেবের নামোচ্চারণ করতে করতে এক বিশেষ ধরনের কাঁটাঝোপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম কাঁটা-ঝাঁপ। কাঁটার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার রীতিও চালু কোথাও কোথাও। আবার উঁচু ভারার উপর থেকে নীচে সার দিয়ে রাখা বঁটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম বঁটি-ঝাঁপ। এ যেন কৃচ্ছ্রসাধনেরই এক চূড়ান্ত রূপ। জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর হাঁটা, শরীর বাণে-তিরে-তরোয়ালে বিদ্ধ করা, ছুরির ফলার উপর খালি পায়ে লাফানো- কী নেই সেই উদযাপনে! মনে করা হয়, যে সন্ন্যাসী যত বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবেন, তিনি তত বেশি পুণ্যবান। ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার বাণফোঁড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। যদিও গ্রামীণ বাংলা আজও তার উৎসবকে লালন করে চলেছে সাদরে, সমারোহে।

চড়ক উদযাপনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি। হাওড়া জেলায় অবস্থিত পির জঙ্গল বিলাসের দরগা মেতে ওঠে শিবের গাজনে। অন্যদিকে অন্য যে কোনো ধর্মীয় গীতিকার মতোই শিবের গাজন শুরু হয় এই মর্মে-

“পূর্বেতে বন্দনা করি সুরজের ঘর

আইসো বাবা গুরু মুর্শিদ, গানের এই আসর,

উত্তরে বন্দনা করি পাহাড়-পর্বত

আইসো গো মা সরস্বতী, কণ্ঠে করো ভর,

পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা বালুস্তান,

চারিদিকে সুধী জনে জানাই সালাম।

দক্ষিণে বন্দনা করি সমুদ্দুরের খেলা।

সবে মিলে চলো যাই চড়কের মেলা।”

বন্দনা অংশে দুই ভিন্ন ধর্মের উল্লেখে কখনই কোনও আপত্তি ছিল না। কেননা এই সহাবস্থানের বার্তা, সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণের কথাটিই চড়ক উৎসবের নিহিত সত্য।

তথাকথিত শহুরে বাঙালির বাঙালিয়ানা উদযাপনে চড়কের হয়তো তেমন জায়গা নেই। তবে বাঙালির অভিধানে, শব্দের ভাঁড়ারে চড়ক জায়গা করে নিয়েছে আপন গুরুত্বেই। লোকমতে চড়ক হল শিব-পার্বতীর মিলনোৎসব। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঢাকঢোল পিটিয়ে একটি বিশাল গাছের কাণ্ডকে নিয়ে আসেন ভক্তরা, তারপর তা লম্বালম্বি পুঁতে দেন মাটিতে। বাকি সারা বছর এই কাণ্ডটিকে জলে ডুবিয়ে রাখা থাকে। মনে করা হয়, কাণ্ডটি শিবের প্রতীকী রূপ, আর উর্বর ভূমি মা পার্বতীর প্রতীক। মজার বিষয় হল, এই দীর্ঘ কাণ্ডটির নাম ‘চড়ক-গাছ’, যার শীর্ষ অবধি দেখবার জন্য মানুষ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন। আর এ থেকেই লোকের মুখে মুখে ফেরে ‘চক্ষু চড়কগাছ’ বাগধারাটি। ‘চরকি-পাক’ কথাটির উৎসও একই। উঁচু চড়কগাছে সন্ন্যাসীদের পাক খাওয়া থেকেই এর উৎপত্তি।

অতএব বলা যায়, চড়ক সর্বার্থেই লোকায়ত। শহর আর গ্রামের সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু পার্থক্য থেকে যায়। ফলত পয়লা বৈশাখের উদযাপনকে পুঁজিনির্ভর ব্যবস্থা বাঙালিয়ানার চিহ্ন হিসাবে তুলে ধরতে বেশি আগ্রহী। তাতে আপত্তি নেই। তবে, এই বাংলার সংস্কৃতির শিকড় চড়কের উদযাপনেই। বহু বর্গের মানুষকে শামিল করার বিশিষ্টতায় আর সম্প্রীতি-সহাবস্থানের আদর্শেই যে বাংলার আবহমান রূপ ফুটে ওঠে, চড়ক সোচ্চারে যেন সেই কথাটিই প্রতিবার বলে যায়। সেই অঙ্গীকারের পথ ধরেই তাই এগিয়ে আসে নতুন বছর, নতুন পথচলা।