বাঙালির হাল-খাতা : বঙ্গনেতাদের কথায় ফিরুক সৌজন্য

- Published by: Saroj Darbar

- Posted on: April 12, 2024 8:54 pm

- Updated: April 14, 2024 3:00 pm

বঙ্গভঙ্গ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন, নেতাদের উত্তেজক ভাষণে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল। কিন্তু তাতে অশ্লীলতা ছিল না। রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও একসময়ে ব্যক্তিগত যাপনে সৌজন্য বজায় রাখতেন বঙ্গনেতারা। কিন্তু একালে অশালীন কথা, ইঙ্গিত ও প্ররোচনা ক্রমশ যেন রাজনীতির ভাষায় পরিণত হচ্ছে। বাঙালির রাজনীতির হাল-খাতা খুললেন সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়।

অলংকরণ: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতা নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর কথায় প্রভাবিত হবেন জনগণ। ভাষণে থাকবে যুক্তি, বচনে উঠে আসবে দলীয় নীতি আদর্শের কথা৷ শিষ্টাচারের মাধ্যমে তুলে ধরবেন বিরোধীপক্ষের দুর্নীতির কথা৷ নেতার আচার-আচরণে এমনটাই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু বাস্তবে তার থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে এই বাংলার বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতাদের গলা চড়ছে একেবারে কলতলার ঝগড়ার ভঙ্গিতে। শিষ্টাচারের বালাই নেই, যুক্তি-তর্কের ধার ধারার নাম নেই, বরং ভাষণ জুড়ে অশ্লীলতা আর মিথ্যাচার। নেতার বচনে জনগণকে প্রভাবিত করার বদলে একপ্রকার উসকানি দেওয়া হচ্ছে লোক খ্যাপানোর কাজে। এই যুগে নেতার বচনে চোখরাঙানি প্রতিফলিত হয় পদে পদে- থাকে পুলিশকে বোম মারার নির্দেশ কিংবা ঘরে লোক ঢুকিয়ে রেপ করে দেওয়ার শাসানি।

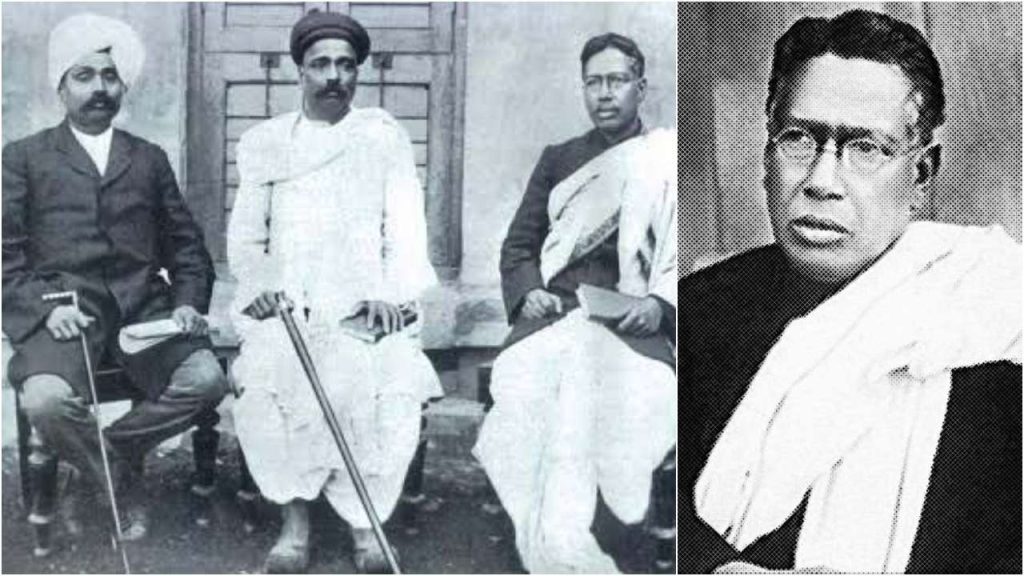

তবে এ যুগের মতো না হলেও আগেও যে কোনওরকম উত্তেজক ভাষণ দেওয়া হত না সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয় ৷ কথিত আছে দেশের অন্যতম সেরা বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের মাইক্রোফোনের দরকার হত না। তাঁর কণ্ঠস্বর এতই জোরালো ছিল যে, তাঁর ভাষণের আওয়াজ নাকি মঞ্চ থেকে অনেক দূরে পৌঁছে যেত। প্রশাসনিক সুবিধার নাম করে ১৯০৫ সালে ইংরেজরা বাংলা ভাগ করতে উদ্যোগী হয়েছিল৷ যদিও লর্ড কার্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি সমাজে বিভেদ ঘটানো৷ ব্রিটিশদের সেই চাল প্রতিহত করতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়৷ সেই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল বিপিন পালের৷ গত শতাব্দীর শুরুতে তাঁর উত্তেজক ভাষণ বহু মানুষের মনে অবশ্যই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিল৷ যদিও আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ ছিল বলেই বিপিন পালের ভাষণে শোনা গিয়েছিল, ‘‘শাসকের সঙ্গে শুধু অসহযোগিতা করে ফল মিলবে না? মৃদু প্রতিবাদ তো ভেজা মুড়ি৷ ব্রিটিশ সিংহকে শায়েস্তা করতে অস্ত্র ধরতে হবে৷’’ সেই সময় এমন সব নেতাদের ভাষণের ফলে জনগণ স্বদেশি পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বিদেশি পণ্য বয়কট তথা বিদেশি দ্রব্য পোড়ানোয় মেতে উঠেছিল৷ পরবর্তীকালে নকশালদের ‘হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দেব’ কথাটা এ রাজ্যবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন নকশালপন্থীদের শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযান দেখে৷ তখন বামেদের পুলিশি ভূমিকার সাফাই দিতে বলতে হয়েছিল, ‘ওরা বোমা ছুড়লে আমরা কি রসগোল্লা ছুড়ব?’

আবার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দেখে ব্রিটিশরা বুঝতে পারে সিদ্ধান্ত পালটাতে হবে৷ একইসঙ্গে বাঙালিকে জব্দ করার ভিন্ন ফন্দিও আঁটতে থাকে৷ ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার কথা ঘোষণা করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ। আর সেদিনই অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদের কথা। যা নিয়ে বাঙালি মাতল বিজয়োল্লাসে৷ অনেকেই গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, Settle Fact-কে Unsettle Fact-এ পরিণত করা গিয়েছে।

সাময়িক আটকানো গেলেও শেষরক্ষা হল না৷ সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি- সাড়ে তিন-চার দশকের ব্যবধানে বাংলা ভাগকেই বাঙালি মেনে নিল৷ ১৯৪৭ সালে দেশভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এল৷ জন্ম নিল দুই রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান (পরে অবশ্য পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ)৷ দেশভাগের পরে এতদিন কেটে গেলেও ভারত-পাকিস্তান বিষয়টি আজও রীতিমতো স্পর্শকাতর ইস্যু হয়ে রয়েছে এই উপমহাদেশে৷ কয়েক বছর আগে রাজ্যে নির্বাচনের সময়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পাকিস্তানের দৈনিক ‘দ্য ডন’-এর এক সংবাদদাতাকে তাঁর নির্বাচনী এলাকা ঘুরিয়ে দেখানোর সময় গার্ডেনরিচকে ‘মিনি-পাকিস্তান’ হিসাবে বর্ণনা করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন৷

তবে আবার দেশভাগের কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হক সরকারি সফরে কলকাতায় এসেছিলেন৷ বিধানসভা ভবনে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের উপস্থিতিতে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়৷ তারপরে ফজলুল হক সেখান থেকে উডবার্ন পার্কে শরৎ বসুর বাড়ি যান৷ তাঁকে দেখতে সেদিন বহু মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিলেন৷ এত মানুষের তাঁর প্রতি আবেগ উচ্ছ্বাস দেখে হক সাহেবের ভাষণ দেওয়ার ইচ্ছে হয়৷ যদিও শরৎ বসু তাঁর আবেগপ্রবণ অবস্থা দেখে সতর্ক করেছিলেন, ‘দুম করে এমন কিছু বলবেন না, যাতে বিতর্ক সৃষ্টি হয়৷’’ কিন্তু যথারীতি কথা বলতে বলতে পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে এনে হক সাহেব বলে ফেলেন, ‘সেদিন কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেস সরকার গড়লে মুসলিম লিগ সরকার গড়তে পারত না৷ কিন্তু গান্ধীজি তাতে রাজি না হওয়ায় বাংলা দুভাগ হয়ে গেল৷’ এমন মন্তব্যে যা হওয়ার তাই হল, পাকিস্তানে ফিরে সমালোচনার মুখে পড়ে গদি হারালেন ফজলুল হক৷

কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ‘অপশব্দ’ ব্যবহার করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। আবার সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের কুরুচিকর মন্তব্যের জেরে ওই নেতাটির পাশাপাশি তাঁর দলকেও যথেষ্ট বিপাকে পড়তে দেখা যায়। এটা ঘটনা, বহুদিন ধরেই নির্বাচনের মরশুমে রাজনৈতিক ভাষণে প্রতিপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করতে দেখা যেত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ করা যাচ্ছে যে আপত্তিজনক ভাষার ব্যবহার শুধু ভোটের উত্তেজনার সময় সীমিত থাকছে না। এই অভদ্রতা এখন লাগাতার চলেছে- অশালীন কথা, ইঙ্গিত ও প্ররোচনা ক্রমশ যেন রাজনীতির ভাষায় পরিণত হচ্ছে। এর প্রতিকার জনগণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলি আদৌ কতটা সিরিয়াসলি চাইছে, তা বলা শক্ত৷ নইলে কুরুচিপূর্ণ ভাষণের জন্য নেতারা রীতিমতো হাততালি পাচ্ছেন কেন? তা ছাড়া নেতার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ভিডিও ক্লিপিংস সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে৷ যার অর্থ ওই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক হলেও নেতাটি রীতিমতো প্রচার পাচ্ছেন, যা তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে সুবিধে করে দিচ্ছে৷ তা ছাড়া কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের বিরুদ্ধে নালিশ কিংবা মানহানির মামলা করলেও সেগুলি কেমন যেন দায়সারাভাবে করা হয় বলেই মনে হয়৷ যার ফলে তেমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে দেখা যায় না৷

বর্তমান ভারতে রাজনৈতিক কারণে সংঘাত এবং অসহিষ্ণুতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতাকে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে৷ স্বাধীনতার পর থেকে দেশে নেহরুর বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি রক্ষিত হয়েছে, নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সঙ্ঘ পরিবার ভারতীয় রাজনীতির সেই ভিত্তিভূমিকেই বদলাতে চাইছেন৷ বাংলা তথা দেশভাগের জন্য শুধু ব্রিটিশদের একতরফা দায়ী করাটা বোধহয় ঠিক নয় ৷ সুপ্তভাবে ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমানদের একটা বিভেদ ঐতিহাসিক ভাবেই ছিল। ব্রিটিশ সেটাকে কাজে লাগিয়ে ছিল ভারতীয়দের দুর্বল করার উদ্দেশ্যে৷ সেদিন বঙ্গভঙ্গ রদের অন্তরালে রাজধানী স্থানান্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে চরম আঘাত এসেছিল কলকাতা তথা বাংলার উপর। অন্যদিকে তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঘৃণা এমনভাবে বাঙালির অন্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যে, তার প্রভাবে দেশভাগের আগে ও পরে বারবার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত দেখা দিয়েছে৷ অস্বীকার করা যায় কি যে, বর্তমানে বিজেপি-র এই মেরুকরণের রাজনীতি যতটা ধর্মীয় কারণে, তার চেয়ে বেশি শাসকদলের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে! কাজেই ধর্ম নয়, আসলে ক্ষমতা হল এই বিভাজনের মৌলিক কারণ। রাজনীতিতে এই ভয়ানক বিভাজনের প্রভাব অসিষ্ণুতা বাড়াচ্ছে৷ সকলেই গলা ফাটিয়ে একইসঙ্গে দাবি করছেন যে তাঁদের চিন্তা আদর্শ বা অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতাই সঠিক পথ। এ ছাড়াও রাজনৈতিক পরিবেশের অবনতির অন্য কারণ নিশ্চয়ই আছে। এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আগের তুলনায় বর্তমানে রাজনীতিতে বহু গুণ টাকা এবং ক্ষমতার স্বাদ ঠেলে দিচ্ছে বিরোধীশূন্য করার দিকে৷ নির্বাচনের প্রতিযোগিতা এক মরিয়া যুদ্ধে পরিণত হয়েছে, যেটা নেতাদের ভাষা প্রয়োগ এবং ব্যবহারে প্রতিফলিত হচ্ছে।

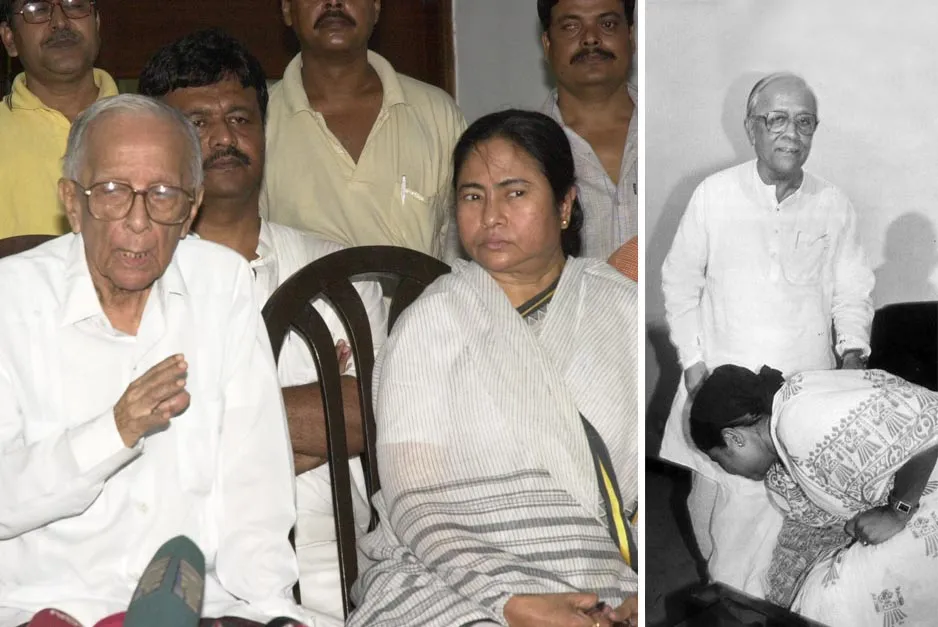

রাজনৈতিক বিরোধ থাকলেও একসময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় আর বিরোধী নেতা জ্যোতি বসুর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ। কিংবা যতই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হন কেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে জ্যোতি বসুর রীতিমতো বন্ধুত্বের কথা কারও অজানা নয়৷ তবে কেন এ যুগে বিমান বসুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়ে চা ফিশ ফ্রাই খাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা হবে? কিংবা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির বৈঠক কেন নানারকম জল্পনার জন্ম দেবে? কেন এ যুগে বঙ্গের নেতারা নিজেদের মধ্যে সৌজন্য হারিয়ে ঘৃণার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেবেন? বরং নববর্ষে বঙ্গ নেতারা অঙ্গীকার করুন, এই ভোটের মরশুমেও অশালীন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য এড়িয়ে সৌজন্যের রাজনীতিকেই ফিরিয়ে আনবেন৷

:আরও শুনুন:

বাঙালির হাল-খাতা : ময়দানি তাঁবুতেও ফিরুক বাংলা

বাঙালির হাল-খাতা : বছরের সঙ্গে সঙ্গে কি বদলে গেল প্রেমের মনও?

বাঙালির হাল-খাতা : সাহিত্য আর আড্ডার সুতোয় বাঁধা পয়লা বৈশাখ

বাঙালির হাল-খাতা : হালখাতার সঙ্গে বাঙালির বছর শুরুর পুজোপাঠ

বাঙালির হাল-খাতা: স্মৃতির ভাঁড়ার হাতড়েই পাত বাড়ে বাঙালি