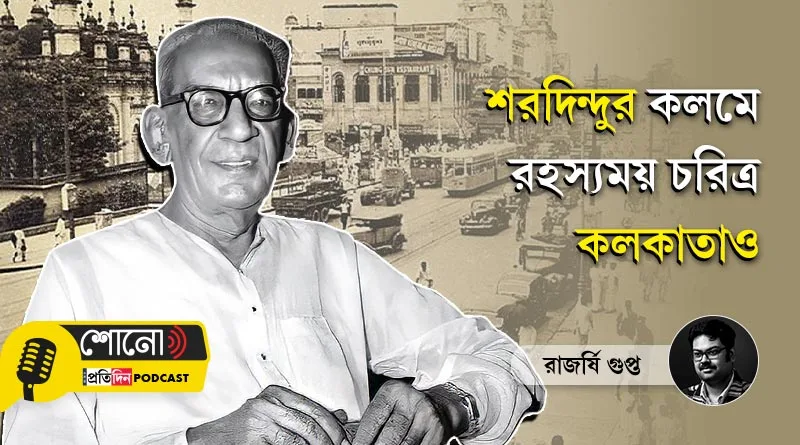

চায়ের আড্ডা বা চিনাপট্টির খুন, শরদিন্দুর কলমে কলকাতাও রহস্যময় চরিত্র

- Published by: Saroj Darbar

- Posted on: March 29, 2024 4:59 pm

- Updated: March 29, 2024 8:47 pm

মুঙ্গের থেকে কলকাতায় পড়তে আসার পর এ শহরের সঙ্গে সখ্য পাতিয়েছিলেন শরদিন্দু। শহরে থাকা আর না-থাকা মিলেমিশে দুজনের সম্পর্কে নানা রঙের খেলা। সে বর্ণালি ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখাতেও। চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে চিনাপট্টির খুন, দাঙ্গার ‘বিষের ধোঁয়া’ থেকে প্রেমের ‘আলোর নেশা’, কলকাতার স্বাদে-গন্ধে মাখামাখি শরদিন্দুর কলম। ব্যোমকেশ-স্রষ্টার জন্মদিনে তাঁর কলকাতা ঘুরে দেখলেন রাজর্ষি গুপ্ত।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রধানত চারটি শহর— তাঁর ‘হোমটাউন’ মুঙ্গের, তাঁর প্রথম যৌবনের স্বর্গরাজ্য কলকাতা, পরবর্তীকালের কর্মস্থল বোম্বাই ও তাঁর বানপ্রস্থের আশ্রয় পুণা। তাঁর লেখাতেও প্রতিটি শহর উঠে এসেছে নিজস্ব রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে। ভাত-ডাল-মাছের ঝোল খাওয়া মুখে পূরণপুলি যেমন লাগে, কিংবা সবুজ সমভূমি দেখে দেখে অভ্যস্ত চোখ যেমন নতুন করে খুলে যায় রুক্ষ মাটি, পাহাড় আর প্রাচীন দুর্গ দেখে, শরদিন্দুর এই কাহিনিগুলো ঠিক সেই বৈচিত্র এনে দেয়। শরদিন্দু পশ্চিম ভারতের শহরগুলির ‘অন্যতর’ চরিত্র নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির চোখ দিয়ে, তারাও হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের চরিত্র। তাই তাঁর বাঙালি পাঠক মুঙ্গের, বোম্বাই, পুণার পটভূমিকায় লেখা কাহিনিগুলির স্বাদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন আজও। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁরা ততটা খেয়াল করেন না, যে শহরের সঙ্গে সেই প্রথম যৌবন থেকে আমৃত্যু তাঁর সখ্যের সম্পর্ক, যে শহর তাঁকে বড় করেছিল, সেই কলকাতাও কেমন চরিত্র হয়ে ছেয়ে ফেলে তাঁর সাহিত্যকে।

না, শরদিন্দু বিশ্বায়নের ছোঁয়া লাগা ‘মুম্বাই’ ও ‘পুনে’ শহরের বাসিন্দা ছিলেন না। ঐতিহাসিক কাহিনিগুলি বাদ দিলে তাঁর লেখার বোম্বাই-পুণার চরিত্র তাঁরই সমসাময়িক, ১৯৪০-’৬০-এর দশকের। ঠিক তেমনই, তাঁর লেখায় যে কলকাতাকে দেখি তার বয়সও ঘোরাফেরা করে ১৯২০-’৬০-এর দশকের মধ্যে। যে বিস্তৃত সময়ের মধ্যে তিনি বারবার নানান কারণে কলকাতায় এসেছেন, থেকেছেন, এ শহরের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়েছেন, এ শহরকে বাড়তে দেখেছেন, পরিচিত হয়েছেন কলকাতা শহর আর তার বাসিন্দাদের মনের অলিগলির সঙ্গে।

প্রথম পর্বে ১৯১৫ সালে মুঙ্গের থেকে কলকাতায় পড়তে আসেন শরদিন্দু। মধ্য কলকাতার YMCA হস্টেলে দীর্ঘদিন কাটানোর পর সাময়িক আস্তানা সিমলা স্ট্রিট, বাদুড়বাগানে। তারপর হ্যারিসন রোডের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে উঠে আসেন। অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোডের বাঙালি হোটেল ‘মহল’-এর উপরে সেই বোর্ডিংয়ের ঘরই ছিল সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর ঠিকানার মডেল। জীবনের শেষ ভাগে যখন পুণা থেকে আসতেন, উঠতেন কেয়াতলা রোডে তাঁর ছেলের বাড়িতে। লক্ষণীয়, ব্যোমকেশেরও শেষ বয়সের আবাস কিন্তু কেয়াতলাতেই। শরদিন্দুর দিনলিপি বলছে, বই পড়ার অভ্যাসের সঙ্গে ছিল সক্রিয়ভাবে ফুটবল-বাস্কেটবল খেলা, বন্ধুদের নিয়ে ডিবেট আর সাহিত্যসভার কাজকর্ম। চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা আর শহর জুড়ে ঘোরাফেরা চলত তাঁর। সিনেমা-নাটকের উদ্দাম নেশার দৌলতে চৌরঙ্গীর সাহেবি সিনেমাপাড়া থেকে উত্তর কলকাতার নাটকপাড়ায় তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। ভবানীপুরে থাকতেন তাঁর মাসি, যাতায়াত ছিল সেখানেও। পরে যখন ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘শনিবারের চিঠি’-তে নিয়মিত লেখা বেরোচ্ছে তাঁর, পরিচিত হয়ে উঠছেন সমসাময়িক সাহিত্যসমাজের মুকুটমণিদের সঙ্গে, তখনও শহরের আনাচকানাচে নানান জায়গায় সাহিত্যসভা বা সাহিত্যিক আড্ডায় গিয়েছেন। এই কলকাতা আর কলকাতার মানুষকে চেনাই তাঁকে একের পর এক কাহিনির রসদ জুগিয়ে গেছে।

১৩৩১ সন, অর্থাৎ ১৯২৫-’২৬ সালে ব্যোমকেশের সঙ্গে অজিতের প্রথম পরিচয় হচ্ছে বৌবাজার-চিনাবাজার সংলগ্ন এলাকার যে মেসে, সেই এলাকাতেই শরদিন্দু প্রথম যৌবন কাটিয়েছেন। ‘সত্যান্বেষী’ গল্পে যে দুটি নাম পাচ্ছি, ‘অজিত’ ও ‘অতুল মিত্র’, দুটিই শরদিন্দুর কলেজ জীবনের দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম। দুঃস্থ অবাঙালি পল্লি, চিনাপট্টি, খোলার বস্তির বিবরণ দিয়ে আর সন্ধ্যার পর পাড়ার নিরাপত্তাহীনতার কথা বলে অল্প শব্দে শরদিন্দু যেন জায়গাটির একটি মিনিমালিস্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখান থেকে কিছু দূরেই হ্যারিসন রোড, যেখানে রাজপথের উপর ভদ্র-মধ্যবিত্ত বাঙালির পল্লিতে ব্যোমকেশের সংসার, আর সেখানেই অজিত পাকাপাকিভাবে ঠাঁই করে নেবে ‘সত্যান্বেষী’ গল্পের শেষে। ব্যোমকেশের মক্কেলরাও বেশির ভাগই উত্তর কলকাতার বনেদি বাসিন্দা। যেমন ‘পথের কাঁটা’য় নেবুতলার ধনী প্রৌঢ় আশুতোষ মিত্র, ‘রক্তের দাগ’-এ বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের অংশীদার সত্যকাম দাস আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসিন্দা, ‘মণিমণ্ডন’-এ বৌবাজারের রত্ন-ব্যবসায়ী রসময় সরকার প্রমুখ। “শহরের উত্তরাংশে ভদ্র বাঙ্গালী পল্লীর কেন্দ্রস্থল”-এ ‘অর্থমনর্থম’-এর মামলায় গিয়েই ব্যোমকেশের সঙ্গে সত্যবতীর আলাপ। শুধু ব্যোমকেশ নয়, অজিতকেও রহস্যের সমাধানের কলকাতা চষে বেড়াতে হয়েছে। ‘মাকড়সার রস’-এ সার্কুলার রোডে নন্দদুলালবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছে, আবার ‘পথের কাঁটা’-য় শনিবার নিকেলে সাহেবপাড়া চৌরঙ্গীতে বোকার মতো ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, প্রাণ বাজি রেখে গভীর রাতে যেতে হয়েছে রেসকোর্সের পাশে খিদিরপুরের রাস্তাতেও।

উত্তর-মধ্য কলকাতা যে শরদিন্দুর কতটা হাতের তালুর মতো চেনা ছিল, তা বোঝা যায় ‘অন্ধকারে’ গল্পে। সেখানে প্রবল বৃষ্টির রাতে দর্মাহাটার কাছে চায়ের দোকানে আটকে পড়েন কথক। রাস্তায় জমা জলের মধ্যে দিয়ে এক অশরীরীর সাহায্যে কথকের বাড়ি ফেরার এই গল্পে কথক আর অশরীরী ছাড়া আরেক বড় চরিত্র হয়ে উঠছে বিদ্যুৎহীন, নীরন্ধ্র অন্ধকার কলকাতা। সেখানে দুর্যোগের রাতে ডাকলে কারও সাড়া মেলে না, তালা-আঁটা দোকানঘরগুলো কবরের দরজার মতো দাঁড়িয়ে থাকে, খোলা ম্যানহোলের মধ্যে থেকে ঘূর্ণিস্রোতের আওয়াজে হাতছানি দিয়ে ডাকে মৃত্যু। দিনমানের গমগমে শহর পরিণত হয় মৃতের জগতে। এই অন্ধকার ছবিরই কন্ট্রাস্টে একটু আগেই শরদিন্দু তুলে ধরেছেন জীবনীশক্তিতে ভরপুর কলকাতার বাঙালির চরিত্র। প্রবল দুর্যোগের মধ্যে বাড়ি ফেরার নিশ্চয়তা নেই জেনেও চায়ের দোকানে সমানে তর্ক চালিয়ে যায় দুই নাট্যামোদী— কে বড় অভিনেতা, দানী ঘোষ না শিশির ভাদুড়ী?

কলকাতার আরেক অন্ধকারও বারবার উঠে এসেছে শরদিন্দুর গল্পে। সে অন্ধকার দাঙ্গা আর রক্তপাতের। আসলে ১৯১৮ সালের অক্টোবরে কলকাতায় থাকাকালীন শরদিন্দু নিজে যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সাক্ষী হয়েছিলেন, বাস্তবের সেই রক্ত-রংই বারবার উঠে এসেছে তাঁর কাহিনির দাঙ্গা-ছবিতে। ‘বিষের ধোঁয়া’ উপন্যাসে ক্লাইম্যাক্সের পটভূমিই দেশভাগের আগে দাঙ্গার। জাতিদাঙ্গায় বিধ্বস্ত আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকায় বিনয়বাবুর জন্য ওষুধ আনতে গিয়ে জখম হয় কিশোর। ‘আদিম রিপু’-তেও একই ছবি, স্বাধীনতার জন্মলগ্নের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে একদিকে দাঙ্গার ভয়, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত বাঙালির ভয়ের সুযোগ নিয়ে পাড়ার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে বসছে বাঁটুল সর্দারের মতো সমাজবিরোধীরা। দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা ‘দুই দিক’ গল্প আবার ডাক্তার বিনোদবাবু আর গুণ্ডা নূর মিঞাকে ধরে সেই অন্ধকার থেকে এক আলোর পথে উত্তরণের গল্প শোনায়। এই গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি ‘সত্যান্বেষী’ গল্পের সেই পুরোনো বৌবাজার এলাকা। দাঙ্গা নয়, বরং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতির জটিল অধ্যায়ের একটুকরো ছবি আঁকা হয়েছে ‘মগ্নমৈনাক’-এ, যে গল্পে অপরাধের পটভূমি মন্ত্রী সন্তোষ সমাদ্দারের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি।

ভবানীপুর থেকে দক্ষিণের দিকে বাড়তে থাকা কলকাতা শরদিন্দুর লেখায় উঠে এসেছে সফিস্টিকেশনের প্রতিনিধি হয়ে। দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত মানুষ, বড় বাগান-সমেত বাড়ির মালিক। তাঁরা পণ্ডিত, অভিজাত ক্লাবের সভ্য, কিংবা নিজেরাই তেমন আড্ডার আড্ডাধারী। ‘ঝিন্দের বন্দী’-র শিবশঙ্কর-গৌরীশঙ্কর রায় এই বর্ণনায় খাপ খেয়ে যান। ‘কানামাছি’-র যদুনাথ রায়ের পরিবারও তাই। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধ হয় ‘শজারুর কাঁটা’। দেবাশিস ভট্ট ধনী রুচিশীল ব্যবসায়ী, দীপার পরিবার শহরের পরিচিত শিক্ষিত, বনেদি, রক্ষণশীল পরিবার। আর কাহিনির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হল নৃপতি লাহার বৈঠকখানার আড্ডা, যেখানে গায়ক-নায়ক-ফুটবল খেলোয়াড় প্রমুখের ভিড়। কাহিনির শুরুও গোলপার্কের মোড়ে, ক্লাইম্যাক্সও রবীন্দ্র সরোবরের পার্কে। কেয়াতলায় উঠে আসা ব্যোমকেশের মতোই, শরদিন্দুও যে দক্ষিণ কলকাতার এই ছিমছাম রূপের সঙ্গে প্রসন্ন মনে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন, তা বোঝাই যায়।

কিন্তু শুধু কলকাতার ভূগোল তো নয়, কলকাতার মানসিকতাকেও নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন শরদিন্দু। আর যতই গভীরে গিয়েছেন তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা সত্য— আধুনিকতার নামে ঠুনকো মূল্যবোধ আর ফাঁপা আড়ম্বরের ঝলমলানিতেই মজেছে বাঙালি সমাজ। এই ছবি ‘এলিট সোশ্যালাইট’-দের মধ্যেও যেমন সত্য, সাহিত্যের মহলেও তেমনই। ‘ইতর-ভদ্র’ গল্পের সমরেশ আর ভূপেনের দ্বৈরথ শুধু একটি নারীর মন জয় করার লড়াই নয়, তা মূল্যবোধের লড়াই। খেয়াল করতে হবে, এখানেও পণ্ডিত প্রফেসর সরকারের বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার রসা রোডে আর সেখানকার পার্টিতেই ‘আধুনিকতার’ মাপকাঠিতে সমরেশকে বিচার করা হয়। ‘নাইট ক্লাব’ গল্পে নারীলোভী শিকারি পুরুষের পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি সাহিত্য-উৎসাহী তরুণ-তরুণীকে, যারা রিয়ালিজমের রঙিন চশমা পরে মূল্যবোধের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছে। একই ছবি দেখি ‘আলোর নেশা’ গল্পেও। ‘ব্রজলাট’ গল্পে বাস্তববাদের নামে সাহিত্যের দৈন্য ফুটিয়ে তোলাকে তুলোধোনা করেছেন শরদিন্দু। আবার ‘মনচোরা’ রোমান্টিক উপন্যাস হলেও সেখানে আধুনিকতার নামে জোচ্চুরি করে বেড়ানো নারী লিলি, আধুনিক শিক্ষা পেয়েও মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়া মন্মথ আর অভাবের তাড়নায় চুরি ধরলেও মূল্যবোধ বিসর্জন না দেওয়া নায়ক দিবাকরের মতো চরিত্র সৃষ্টি করছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ ওঠে, রক্ষণশীলতার, বিশেষ করে নারীস্বাধীনতার বিরোধিতার। ছয়ের দশকে মেয়েদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে কাজের জগতে প্রবেশ করা নিয়ে রক্ষণশীল বাঙালি সমাজ যখন খড়্গহস্ত, যে প্রেক্ষাপটে সত্যজিৎ রায়ের ‘মহানগর’ তোলপাড় ফেলে দিচ্ছে, সেই সময়েই শরদিন্দু লিখছেন ‘রিমঝিম’। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুজন স্বাবলম্বী মহিলা— দুজন নার্স। যাদের সার্থক প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক ডাক্তার ও এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে, যাঁরা দুজনেই অসুখী দাম্পত্যের শিকার। তথাকথিত ‘রক্ষণশীল’ শরদিন্দু এখানেও প্রমোদে মত্ত সোশ্যালাইট সমাজের সমালোচনা করেছেন, মধ্যবিত্ত মোরালিটির ঊর্ধ্বে উঠে প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহের উপরে স্থান দিয়েছেন প্রেমকে, মর্যাদা দিয়েছেন মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার।

আসলে কলকাতার ভূগোল শুধু নয়, শরদিন্দু ধরতে পেরেছিলেন পালটে যেতে থাকা কলকাতার মানসিকতাকে, কলকাতার নাড়িকে। আজ তাঁর জন্মের ১২৫ বছর পরেও তাই এই শহরে লেখায়, সিনেমায়, বেতার গল্পে শরদিন্দুর জনপ্রিয়তার কম্তি নেই। কলকাতা মজে আছে শরদিন্দুতেই।