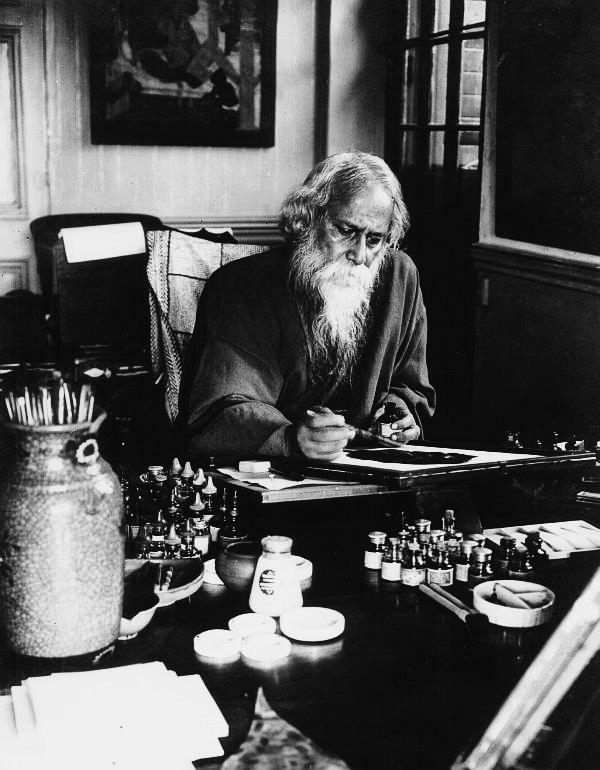

ডাকলে বাঙালি যে ঠাকুরের দেখা পায়, তিনিই রবীন্দ্রনাথ

- Published by: Saroj Darbar

- Posted on: May 7, 2024 9:26 pm

- Updated: May 8, 2024 5:22 pm

ঘরে আর বাইরে দু’ক্ষেত্রেই একলা জীবন চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বড় পরিবারের মধ্যে একা হয়ে থাকা এক বালক। পরবর্তী জীবনে রাজনীতি আর প্রতিবাদেও তিনি নিঃসঙ্গ। সেই একলা রবীন্দ্রনাথই আবার আশ্রয় হয়ে ওঠেন সমস্ত একলা মানুষদের। অন্ধকার দিনে ডাকলে যে ঠাকুরের সাড়া মেলে, তিনিই বাঙালির নিজের রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন রণিতা চট্টোপাধ্যায়।

বাঙালির একজন রবীন্দ্রনাথ আছেন। ট্রাফিক সিগনালে ভেসে আসা রবি ঠাকুর নন, একলা ঘরের রবীন্দ্রনাথ। যখন আর কোত্থাও কেউ নেই, যখন চারপাশ বড় ফাঁকা হয়ে এসেছে, সেসময় তিনি এসে পাশে বসেন, চাইলে। তেমন দিনে তাঁরে বলা যায়। “এমন দিনে, ছল ছেড়ে দিই যত/ ভালোবাসার আয়াসে বিক্ষত/ মেঘ যেরকম আকাশ পেলে ডাকে”… সেই ডাকের সাড়া মেলে তাঁর কাছ থেকে। একলা থাকার সমস্ত ক্ষতের ব্যক্তিগত বিশল্যকরণী হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ।

আরও শুনুন:

উদ্ধৃতিতে পড়া আর আটকে পড়া বাঙালির রবীন্দ্রনাথ

যে কথা শুনিবে না কেহ আর, নিভৃত নির্জন চারিধার… সেই নিভৃতিতে একলা মানুষের মুখোমুখি এসে বসার মতো দুজনকেই বাঙালি চিনেছে। তাঁদের একজন বনলতা সেন, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে বনলতা সেন কখন ধরা দেবেন কি দেবেন না, তা অনেকটাই তাঁর মর্জি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু চাইলেই ধরা দেন। ভারী ভারী তত্ত্বকথা, সাদা ধবধবে শাড়ি-পাঞ্জাবি কিংবা জুঁইফুলের মালার আদরযত্ন না থাকলেও। সেই যে ছেলেটা রাত্তিরবেলা একা অন্ধকার ঘর পেরোতে না পেরে আকুল হয়ে ডেকেছিল, রবি ঠাকুর, আমি অন্ধকার পেরোতে পারছি না, পার করে দাও; আপনজনের মতো তার হাত ধরেছিলেন রবিঠাকুর। কিংবা পরীক্ষার আগের দিন ঘরের হিংস্র ঝগড়া যখন তাকে অন্ধকারে মুড়ে দিচ্ছিল, তখন যে মেয়ে প্রাণপণে আওড়ে চলেছিল, “সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে”, তার কপালে তখন হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই। আদরের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার দিনেও, একলা ছাদে কতবার তার মন্ত্র হয়ে উঠেছে এ’দুই পঙ্ক্তি।

ঠাকুরেরা ডাকলে আসতে চান বা না চান, রবি ঠাকুর কিন্তু এমন করেই এসে পড়েন। ‘নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতে/ ঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে, উজানে’… তারই কাছে এসে পাঁজরে পালক রাখার শুশ্রূষা দিতে পারেন তিনিই। কিন্তু আহত মানুষকে সে শুশ্রূষার নেশা ধরাতে আবার তিনি নারাজ। বদলে তিনি হাত ধরেন, ওই অন্ধকার পার করে দেওয়ার জন্যে। ঝড়ের রাতে, যন্ত্রণার বদ্ধ গড়ের ভিতর, একটুকরো খোলা আকাশ তিনি দেখিয়ে দিয়ে যান। সে খোলা আকাশে মানুষের অন্তরের মুক্তি। সমস্ত একলা মানুষ, যারা রবীন্দ্রনাথকে ডাকে, তাদের হাতে রবিঠাকুর গোপনে রেখে যান সে মুক্তির চাবিকাঠি। নন্দিনী যেমন বিছানায় এসে পড়া নীলকণ্ঠ পাখির পালকটি দেখে আশ্বাস পেয়েছিল, আজ নিশ্চয়ই রঞ্জন আসবে; সব একলা মানুষের কাছে তেমনই আনন্দ আসার গোপন ইস্তেহার পৌঁছে দেন রবীন্দ্রনাথ।

আসলে এ ইস্তেহার যে তাঁর নিজে হাতে লেখা, নিজেরই অর্জন। একলা থাকার দীর্ঘ পথ যে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল তাঁকেও। সেই কোন ছোটবেলায়, চাকরদের মহলে একলাই কেটে যেত সারাদুপুর। চারপাশে গণ্ডি টানা। যেন আর সকলের থেকে দূরে, একলা করে রাখারই ফন্দি। বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ বড় একটা মেলে না, অন্তঃপুরবাসিনী মায়ের আঁচলও বড় সুলভ নয়। বড় পরিবারের মধ্যে একা হয়ে থাকা এক বালক, পরিবারে একা, সমবয়সিদের মধ্যে একা, এমনকি ইস্কুলেও একা। বছর চোদ্দো বয়সের এক গভীর রাতে হারিয়ে গেলেন মা-ও। কৈশোরের খেলার সাথি থেকে যৌবনের বন্ধু হয়ে ওঠা নতুন বউঠান একলাই নিজেকে মুছে দিলেন ঠাকুরবাড়ির এক বিমর্ষ, করুণ ঘরে। রবীন্দ্রনাথের জন্য রেখে গেলেন নিকষ কালো এক-জীবন অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বেড়া ঠেলে আলো খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মনে হয়েছিল বইকি- ‘‘… সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে!’’ খ্যাতির আলো যখন তাঁকে ঘিরে ধরেছে, তখনই বা মনের সঙ্গী কোথায়! ‘পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেখানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা’- রবীন্দ্রনাথ যে এ কথা লেখেন, এ কি তাঁর নিজের জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতাই নয়? শুধু কি ব্যক্তিগত পরিসরে, বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও কি তিনি একাকী নন? সে নিঃসঙ্গতা রমাঁ রল্যাঁর পর্যন্ত চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে না, ‘ভারতবর্ষ’ দিনপঞ্জিতে তিনি লিখছেন, ‘রবীন্দ্রনাথ নিজের দেশে বিচ্ছিন্ন।’ তাঁর শিক্ষা নিয়ে নিরীক্ষা, সমাজ-রাজনীতি নিয়ে তাঁর ভাবনা, রাষ্ট্র-দেশ-নেশন নিয়ে তাঁর সংজ্ঞা, তাঁর গান বা নাটকের শৈলী সংলাপ, তাঁর ছবি আঁকার বিষয়, কোনও কিছুই কি এ দেশে সহজে গৃহীত হয়েছে? সব ক্ষেত্রেই কি আমরা দেখি না তাঁর একক অবস্থান? তাঁর ভালো লাগা মন্দ লাগা, মানব ও মনুষ্যত্বের অভিনব ধারণা, তাঁর জীবনদেবতার আদর্শ, তাঁর শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বমীমাংসা- এতসব বিচিত্র বিষয় বোঝাতে কি কেবলই তর্ক আর পত্রযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে?

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ঘরে আর বাইরে দু’ক্ষেত্রেই এককতাকে চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাইরের জগতে নতুন নতুন পথে চলতে চাওয়া মানুষকে একা করে। আশেপাশের আরও পাঁচজনের কাছে সে হয়ে যায় পাগল, উন্মাদ। এ কথা জেনেও একলা চলারই ডাক দিয়েছেন তিনি। একলা মানুষদের ভরসা দিতেই গানে কবিতায় নাটকে বারবার ডেকে এনেছেন পাগলকে। “সে-পাগল গান গায়। সে-পাগল ভালোবাসে। সে পাগল শিল্পী। বাইরে থেকে দেখে যারা, যারা নিজেদের স্বার্থ আর পাওনা নিয়ে ব্যস্ত, তারা বিদ্রুপ করে। কী হয়েছে তাতে। সেই পাগলের রবীন্দ্রনাথ আছেন।” একা একা নতুন কাজ গড়ার, নতুন পথে চলার পাগলামিকে ভরসা দিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ।

আরও শুনুন:

ঈশ্বরের আসনে যেন না বসানো হয়, জন্মদিনে এটাই ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের

আসলে ব্যক্তিগত শূন্যতাকে যে কাজ দিয়ে ভরিয়ে নিতে হয়, মরণশীল স্থবিরতাকে ঘুরিয়ে দিতে হয় জীবনের নব উন্মোচনে, সে কথা বুঝেছিলেন তিনি। আপনজনের বিচ্ছেদ তাঁর ‘ছোট আমি’-কে বিলক্ষণ পোড়ায়, কিন্তু যে ‘বড়-আমি’ কেন্দ্রাতিগ হয়ে ছুটছে বহির্বিশ্বে, তার কাছে এই একাকিত্বই হয়ে ওঠে পাথেয়, নিজের অন্তরে ডুব দেওয়ার প্রণোদনা। প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসা সেখানে জেগে থাকে, কিন্তু সে ভালোবাসা উভয়ের কাউকেই আর আঁকড়ে রাখে না, দু’পক্ষকেই মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়। তাই বেজোড় দাম্পত্যে ক্লান্ত মীরা সন্তান হারানোর পরে পিতা রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন, “যে রাত্রে শমী গিয়েছিল, সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম, বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা শুনলুম, তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয় – নইলে ভালোবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?” সে ভালোবাসা একার, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়। এই ভালবাসাই আসলে প্রতিটা দীর্ঘ যন্ত্রণাদীর্ণ দিনের শেষে আত্মার শরীর থেকে ধুলো মুছিয়ে দেয়। সারিয়ে দেয় একাকিত্বের যাবতীয় ক্ষত। বাঙালির সৌভাগ্য, সে শুশ্রূষা তার হাতের নাগালে এসেছে আপনিই। যে শুশ্রূষার নাম রবীন্দ্রনাথ।